乐曲每一小节每一拍都有强弱节奏的规律的,

但遇到要表达某一感情突出或变化的地方,作曲家常常会打破原先的强弱关系。

有多种方式,一种是重音变强弱法,长音变强弱法,高音变强弱法。以及切分音变强弱法。

把原来的弱拍延续到强拍上,形成一个打破强弱节奏的音,这就是切分音。这与我们谈话时特意在某一词句上加重语气一样道理的。因为在乐曲中较长的音都常常都是强音,较短的音常常都是弱音。

切分音就是指一个音从弱拍或强拍的弱位开始延续到强拍或弱拍的强位的音,它把后边强的节奏转到前边弱的位置上。带有切分音的节奏叫切分节奏。

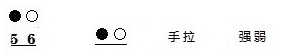

(一)一拍之内的强弱规律:

音乐的强弱关系规律,在一小节内存在,在一拍中也同样存在。如果把一拍分割成前后二个部分,那么前半拍是强,后半拍是弱,如下:

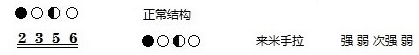

同样,一拍如果细分为四份,强弱也是一个从强到弱的过程。就如同一小节内四拍的结构。如下:

一拍之内的强弱的分应该为:

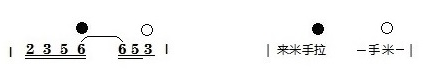

(二)一拍之内的切分音:

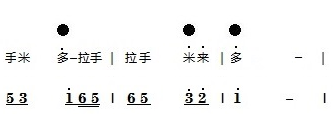

以下是前半拍中后半部分弱位,连结到后半拍的前半部分相对的强位(次强)。形成一拍之内的切分音,俗称小切分,在探戈舞曲与新疆维吾尔族音乐中常用。

一拍之内的切分音改变了一拍内的强弱关系:

一小节二拍,前一拍是强拍,后一拍是弱拍。

一小节之内的正规结构:丨强 弱丨

确

一小节之内的切分音:(音符上用 ● 表示切分音)

其它不同形式的切分音,一小节之内的二拍原来是一强一弱,切分音把强拍移到了二拍的中间位置。例:

(三)二小节四拍之内的切分音,改变了原来的强弱规律:

二小节之内的强弱规律: 丨强 弱丨强 弱丨

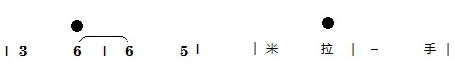

以上原来是二个小节四个音,现在由于第一小节第二拍的(6拉)延续(延音符)到了第二小节的(6拉),形成了二拍,就是从第二拍的弱拍开始,延续到第二小节的强拍(就是第二小节的前面一拍),形成了一个切分音,在这四拍中的(6拉)由于切分作用变成了强音。

《数字简谱》二小切之间的切分音常要使用延音线,但“汉字新简谱”的切分音都用一个延音符号来表达。不必用延音线。

切分音的变化很多,在这里仅举几个最常见的例子,

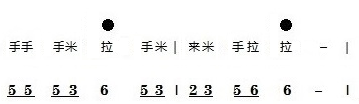

(四)长音变强音:在一小节中的较长时值的音,这个音就应当比其他较其它音加强力度,由此产生强音的效果。如下:

(五)高音变强音:一小节中一个音明显地高于其它音,这个音在乐曲中就会觉得是强音,这种强音也称作音调重音。如下:

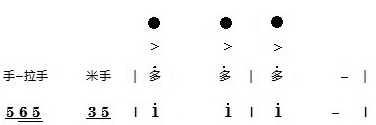

(六)重音记号强音:乐谱中音符上方标上 > 的记号,称作重音记号,标有重音记号的音在音量上要明显加强力度,也称作力度重音。如下:

(七)弱起:

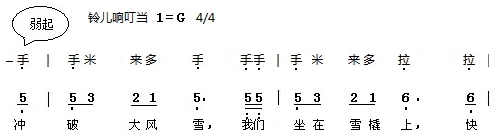

小节线以后第一拍是强拍,一个小节最后一拍是弱拍,乐曲的起点大都是从强拍开始,但有些曲却为了表达某一意境,却往往打破这一常规,一开始就从一小节的弱拍作起点,这就叫“弱起”。

弱起乐曲的结尾往往是弱起前边一拍结束,与乐曲的起始合成一个小节。

谱例:《铃儿响叮当》就是弱起。